फ़िल्म समारोह में पुरुस्कृत फ़िल्मों की समीक्षाओं का प्रभाव

भारत में सिनेमा ने आर्देशिर ईरानी के नेतृत्व में जब से बोलना शुरू किया तभी से फ़िल्मों का प्रचार-प्रसार और अधिक तेजी से होने लगा। धीरे-धीरे यह सभी प्रान्तों तक पहुँचा और प्रांतीय भाषाओं में भी फ़िल्में बनने लगीं। इसके बाद जब केन्द्रीय प्रमाणन बोर्ड की स्थापना साल 1952 में हुई तब सिनेमा के रंग और निखरने शुरू हुए। इस संस्था का काम था फ़िल्मों को आम जनता तक पहुँचने से पहले देखना, उन्हें जाँचना और विभिन्न धरातल पर उन्हें परखते हुए समाजोपयोगी, मनोरंजन इत्यादि की विभिन्न श्रेणियों में प्रमाण पत्र देना। विभिन्न श्रेणियों में इसमें मिलने वाले वे प्रमाण पत्र दर्शाते हैं कि फ़िल्म किस कैटेगरी की है और कौन दर्शक उन्हें देख सकते हैं? इसके बाद वक्त का पहिया बदलता रहा और फ़िल्मों के साथ कई विवाद भी जुड़ने लगे। विशेष तौर पर सिनेमा में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। हालांकि केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना से पहले ही फ़िल्मों का प्रचार तो आरम्भ हो चुका था। जिसमें मुख्य रूप से उनके रिलीज होने का बड़ा सा विज्ञापन मात्र हुआ करता था।

फ़िल्मों के पोस्टर जगह-जगह लगाये जाते साथ ही उन्हें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता। इसका एक ही उद्देश्य था कि वे जो सिनेमा बना रहे हैं वह ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सके। इन फ़िल्मों के रिलीज को लेकर कई बार प्रमाणन बोर्ड आना-कानी भी करता नजर आया तो कई बार उससे गलतियाँ भी हुईं। गाहे-बगाहे प्रमाणन बोर्ड के द्वारा की गई इन गलतियों का हर्जाना भी केवल उसे ही नहीं अपितु आम जनता को तथा उससे कहीं ज्यादा फ़िल्म मेकर्स को झेलना पड़ा। धार्मिकता और राजनैतिकता की चाशनी में लिपटी हुई फ़िल्में सबसे ज्यादा इस मामले का शिकार नजर आती हैं। फ़िल्मों के माध्यम से बहुधा राजनीति को अपनी साख का भय भी लगा रहता है। वर्तमान में अकेले भारत में एक सौ से ज्यादा फ़िल्म समारोहों हो रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनमें से कुछ चुनिंदा फ़िल्म समारोह ही दर्शकों तथा फ़िल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों को लुभा पाने में कामयाब हो पाते हैं। फिर इसके पीछे का एक बड़ा कारण उनका व्यापक स्तर पर होना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पहचान मिलना भी है। गोवा में होने वाले इफ्फ़ी (इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया), कोलकाता में होने वाला कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ़ केरला, धर्मशाला इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, चैन्नई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, बेंगलूरू इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जागरण फ़िल्म फेस्टिवल आदि जैसे कुछ नामी फ़िल्म फेस्टिवल ही फ़िल्म समारोहों की शान बढ़ाते नजर आते हैं।

वर्तमान समय में देश के हर राज्य के नाम से और हर जिले के नाम से भी अब थोक के भाव में फ़िल्म समारोह आयोजित होने लगे हैं। ऐसे में उन फ़िल्म फेस्टिवल की गुणवत्ता और उनमें दिखाई जा रही फ़िल्मों को लेकर भी संशय पैदा होता है। इधर अभी एक नया फ़िल्म समारोह फ़िल्म निर्माता एवं निर्देशक पवन शर्मा हिमाचल में शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल फ़िल्म फेस्टिवल से नाम से आयोजित होने जा रहे इस फ़िल्म फेस्टिवल की दशा और दिशा क्या रहेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा किन्तु ऐसे में जब उनसे मेरे द्वारा सवाल किया गया तब उनका कहना था- फ़िल्म समारोह मैंने स्वयं पूरे भारत में जगह-जगह देखे लेकिन एक नतीजे पर पहुँचा कि ये सभी समारोह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह हो रहे हैं। इन फेस्टिवल्स में उन्हें फ़िल्में दिखाने का कोई शौक़ या जरूरत नहीं है। वे चाहते भी नहीं की लोग जुड़ें और फ़िल्में जगह-जगह तक पहुँच पाए। उनका उद्देश्य यह नहीं है कि आम लोग फ़िल्में देख पायें। उनमें बेहद गिने-चुने लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। फिर चाहे उनके हॉल खाली ही क्यों न पड़े रहें समारोह के दौरान। उनसे मतलब नहीं रहता वे सबसे ज्यादा ध्यान अंतिम दिन होने वाले कार्यक्रम में किसी ग्लैमर को बुलाने पर देते हैं। विज्ञापनों के बहाने से उन्हें रूपये एंठने का मौका मिल जाता है। कलाकारों की बजाए स्टार्स को बुलाया जाता है। स्टार्स के बहाने से वे अपने उस इवेंट को राजनीतिक तौर से भी बड़ा करते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जायेंगे। अकेले एक परिवार मिलकर ऐसे फ़िल्म समारोह आज के समय में चला रहे हैं, जिनमें केवल पति-पत्नी मिलकर उस इवेंट को करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हम आपकी फ़िल्में दिखाएँगे बशर्ते आप अपनी फ़िल्म के स्टार्स को लेकर आयें और अपने खर्च से उन्हें फ़िल्म समारोह में आमंत्रित करें। यही वजह है कि पवन शर्मा इन्हें फ़िल्म समारोह कहने की बजाए फ़िल्म इवेंट का नाम देते हैं।

वे कहते हैं- यही सब देखते हुए मैंने ‘हिमाचल फ़िल्म फेस्टिवल’ आयोजित करने का बीड़ा उठाया। वे कहते हैं कि- हमारे फेस्टिवल का मुख्य केंद्र हिमाचल का मंडी क्षेत्र रहेगा। जहाँ पाँच दिन तक फ़िल्में दिखाई जायेंगी। इसके अलावा इसके आस-पास के गाँवों, स्कूल, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं इत्यादि में जाकर हम फ़िल्में दिखाएँगे। साथ ही हम हमारे आने वाले मेहमानों को वहाँ ले जाकर फ़िल्में दिखाएँगे उन लोगों के बीच। ताकि अच्छी एवं सामाजिक फ़िल्में उन लोगों तक पहुँचें। फेस्टिवल का यही मतलब होना चाहिए कि जिन लोगों को फ़िल्में देखने के लिए नहीं मिल पाती उन तक पहुँचा जाए। यही फ़िल्म फेस्टिवल का मकसद होना चाहिए लेकिन भारत ही नहीं विदेशों में भी आज गली-गली में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहे हैं।

फ़िल्मों के प्रचार-प्रसार में फ़िल्म समारोह की भूमिका पर बात करते हुए चर्चित फ़िल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्देशक ‘सुदिप्तो सेन’ का फ़िल्म समारोह को लेकर मानना है कि- फ़िल्म फेस्टिवल्स एक तरह से फ़िल्मों का त्यौहार है। वे व्यक्तिगत तौर पर बताते हुए कहते हैं कि- मुझे नहीं लगता कि किसी खास फ़िल्म के प्रचार-प्रसार या मार्केटिंग में इन फेस्टिवल्स की कोई बड़ी भूमिका होती होगी। फिर वे पुरुस्कारों को भी बॉक्स ऑफिस से जोड़ते हुए कहते हैं कि- पुरूस्कार भी शायद ही बॉक्स ऑफिस की किस्मत में कोई फर्क डाल पाते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख फ़िल्म फेस्टिवल्स के उदाहरण से समझाते हुए वे कहते हैं कि- कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव हैं जैसे- कांस, बर्लिन या टोरंटो-सनडांस इत्यादि जहाँ बड़ी वितरण कम्पनियाँ या ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ फ़िल्मों की लोकप्रियता पर नजर रखते हैं जो प्री-रिलीज चरण में बाजार में हलचल पैदा करती हैं। किन्तु ऐसे उदाहरण अथवा वाकये मिलने भी बहुत दुर्लभ हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की नियमित विशेषता के तौर पर भी सुदिप्तो नहीं देखते।

एक अन्य सवाल फ़िल्मी समीक्षाओं को लिखने का दौर कब आरम्भ हुआ और इनका क्या प्रभाव पड़ता है आम जनमानस पर, के जवाब में ‘सुदिप्तो’ कहते हैं- फ़िल्म समीक्षा एक बहुत पुरानी प्रथा है और दुनियाभर में कई लोग समीक्षाओं से प्रभावित अवश्य होते हैं। उन समीक्षाओं को पढ़कर या कहीं देखकर दर्शक फ़िल्में देखने आज भी जाता है। अथवा यह फैसला करता है कि फलां फ़िल्म देखनी है या नहीं। वे स्वयं का उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि- मैं खुद काफी हद तक प्रभावित होता रहा हूँ इनसे। लेकिन वर्तमान में उन्हें जो अहसास हुआ उसे लेकर भी वे बात करते हैं और अपनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के इतना अधिक चर्चित हो जाने के बाद उनके हालिया विचारों से प्रतीत होता है कि अधिकाँश समीक्षाएँ रूपये देकर लिखवाई जाती हैं। लिहाजा वे सभी समीक्षाएँ जो किसी-न-किसी तरीके से रूपये लेकर-देकर लिखवाई जा रही हैं, वे दर्शकों को काफी भ्रमित करती हैं और उन सभी के भ्रष्ट आचरण के रूप में जनता के सम्मुख पेश करती हैं। इसलिए अब उन्होंने समीक्षाओं पर निर्भरता को बंद कर दिया है।

यहाँ एक बात यह भी कहनी होगी कि फ़िल्मों की समीक्षाओं के इतर सिनेमा के बनने की शुरुआत से ही फ़िल्मों के निर्माता, निर्देशक पत्रकारों को शूटिंग पर बुलाकर उन्हें शूटिंग दिखाते रहे हैं। शूटिंग के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारियों के रूप में वे पत्रकार दुनिया से साझा भी करते रहे हैं। इसका एक पहलू यह भी था कि शूटिंग के दौरान ही फ़िल्म पत्रकारों से ही राय-मशविरा भी कर लिया जाता था। किसी सीन को किस तरह फिल्माया जाए इस बारे में भी फ़िल्म पत्रकार समुदाय उन्हें उनकी फ़िल्म बनाने की प्रक्रिया में अहम् योगदान देता रहा है। हालांकि वर्तमान दौर में यह प्रक्रिया अथवा सिनेमा का यह ढंग अब लगभग विलुप्त सा हो गया है। लगभग हर फ़िल्म निर्माता, निर्देशक फ़िल्म के बारे में, फ़िल्म की शूटिंग के बारे में सब कुछ गुप्त रखना चाहता है। फिर ऐसे में वह केवल वही जानकारियाँ अपने सिने पत्रकारों के साथ अथवा प्रेस रिलीज या प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से साझा करता है, जो वह चाहता है कि दर्शकों अथवा आम जनता तक पहुँचे। इस तरह से वर्तमान में फ़िल्मों को लेकर ज्यादा कहानियाँ भी बाहर नहीं आ पाती और आती भी हैं तो केवल वही जिससे निर्माताओं, निर्देशकों को लाभ मिल रहा हो।

फ़िल्मों के प्रचार-प्रसार में फ़िल्म समारोह की भूमिकाओं तथा उनका आम जनता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. रक्षा गीता बतौर फ़िल्म विश्लेषक कहती हैं कि – इस विषय पर विचार करते हुए मैं पाती हूँ कि फ़िल्म समीक्षा वास्तव में पहले के समय में टिकट खिड़की या कहें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डिसाइड किया करती था। जहाँ पर उन ख़बरों अथवा समीक्षाओं का प्रभाव यह पड़ता कि फ़िल्मों की टिकटें भी ब्लैक यानी काला बाजारी करके बेचीं जाती थीं। परन्तु हमें यह भी सनद रहे कि उस दौर में बनी फ़िल्मों की प्रशंसाएँ आज भी उसी तरह मुक्त कंठ से की जाती हैं। लिहाजा फ़िल्मी खबरों अथवा फ़िल्म समीक्षाओं का प्रभाव कई बार जनमानस में इस कदर बैठ जाता है कि वे सालों गुजर जाने के बाद भी उन फ़िल्म को फ़िल्मी पत्रकारों अथवा उनके द्वारा लिखे गये फ़िल्मी लेखों की नजर से ही देखते हैं। फिर बहुधा यह भी देखने को मिलता है कि फ़िल्मी दुनिया से जुड़े लोग ही फ़िल्म समीक्षक हुआ करते थे। इस संदर्भ में वे उदाहरण के लिए विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी अनुपमा चोपड़ा को हाल के समय की फ़िल्म समीक्षकों से जोड़कर देखते हुए कहती हैं कि – महिला फ़िल्म समीक्षकों की कमी तो रही है किन्तु दुनिया के पहले फ़िल्म समीक्षक या सबसे पुराने फ़िल्म समीक्षकों की श्रेणी में अमेरिका के ‘रोजर जोसेफ़’ का नाम लिया जा सकता है। वे सबसे पुराने फ़िल्म समीक्षक होने के साथ-साथ फ़िल्म इतिहासकार, पत्रकार, स्क्रीन राइटर और लेखक भी रहे हैं।

फ़िल्मों की आलोचना अथवा समीक्षाओं के आरम्भ को लेकर यह एक मत से स्वीकार किया गया है कि- फ़िल्मों की सबसे पहली कलात्मक आलोचना का आरम्भ 1900 के दशक में हुआ। सबसे पहले ‘द ऑप्टिकल लैंटर्न एंड सिनेमैटोग्राफ’ नाम से जर्नल निकला और उसके बाद 1908 में ‘बायोस्कॉप आया। फ़िल्मों की समीक्षाओं के बारे में एक तथ्य रक्षा गीता यह भी बताती हैं कि- अखबारों के अतिरिक्त रेडियो में भी फ़िल्मो के बारे में बातें होती रही हैं, वह भी फ़िल्म समीक्षा का ही एक रूप है। वे फ़िल्मों के प्रचार-प्रसार में फ़िल्म समारोह का कोई योगदान नहीं होता यह कहना वे उचित नहीं मानती लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि- जो भी पुरस्कार फ़िल्म समारोह में दिए जाते हैं उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह तो लगता ही रहा है। फिर वर्तमान दौर में सत्ता की विचारधारा के अनुकूल पुरस्कार दिए जाते हैं अथवा कई बार पुरस्कार खरीदे भी जाते रहे हैं। लिहाजा फ़िल्म समारोह में पुरुस्कृत होने वाली फ़िल्मों को कहीं-न-कहीं रक्षा संदेह की दृष्टि से भी देखती हैं।

फ़िल्म समीक्षा अथवा आलोचना फ़िल्मों और फ़िल्म माध्यम का विश्लेष्ण तथा उनका मूल्यांकन करना होता है। सामान्यत: फ़िल्म आलोचना को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक वह जो पत्रकारिता आलोचना के रूप में नियमित रूप से समाचार-पत्रों, फ़िल्मी पत्रिकाओं तथा अन्य लोकप्रिय मीडिया आउटलेट्स में दिखाई देती हैं। दूसरी वे जो फ़िल्म के विद्वानों द्वारा अकादमिक आलोचना जिसमें फ़िल्म के सिद्धांत से अवगत कराया जाता है। जिनका लाभ अकादमिक नजर से देखा जाता है वे लेख अथवा समीक्षाएँ अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। अकादमिक फ़िल्म आलोचना समीक्षाओं का रूप नहीं ले पाती। वर्तमान समय में मीडिया के गिरते स्तर को देखते हुए यह भी कहा जाने लगा है कि मीडिया में काम करने वाले आलोचक अब कमिशनखोरी करने लगे हैं। फ़िल्म जगत के मामले में लिखे जा रहे दैनिक इतिहास के रूप में सबसे अधिक प्रभावित भी फ़िल्म जगत ही हो रहा है। डिजिटल उपकरणों से समृद्ध होकर दृश्य अथवा श्रवण विधियों के माध्यम से फ़िल्मों की समीक्षाएँ की जा रही हैं। साल 1911 में रिकसिओटो कैनुडो ने सिनेमा को छठी कला और बाद में इसे सातवीं कला का नाम देकर एक घोषणा पत्र भी लिखा। स्वीडन में सबसे गंभीर फ़िल्म आलोचक, समीक्षक के रूप में बेंग्ट इडेस्टाम-अल्मक्विस्ट माने जाते हैं जिन्हें स्वीडिश फ़िल्म संस्थान ने भी स्वीडिश फ़िल्म आलोचना का जनक कहा है। किन्तु भारत के संदर्भ में ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संस्थान नजर नहीं आता जिसने कभी किसी को ऐसी पदवी दी हो।

फ़िल्म समारोह फ़िल्मों के प्रचार प्रसार में कितना योगदान देते हैं तथा आम जनमानस पर इन समारोह का क्या असर पड़ता है, के जवाब में राजस्थान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के आयोजक ‘सोमेन्द्र हर्ष’ कहते हैं कि -ये आयोजन फ़िल्मों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं, ख़ास करके इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स के लिए। फिर इन समारोह से फ़िल्मों को नई दिशाएँ मिलती हैं और कला के क्षेत्र में प्रमोशन भी वे इनके माध्यम से करते हैं। वे तमाम फ़िल्म मेकर्स दर्शकों को एक ख़ास अवसर प्रदान करते हैं कि वे नई और विभिन्न प्रकार की कहानियों और कला दर्शन का आनंद ले सकें। फ़िल्म समारोह की विश्वसनीयता उनके इतिहास, व्यक्तिगताओं की सहभागिता और विज्ञापन मूल्य के साथ जुड़ी होती है। वे एक मान्यता और अद्वितीयता की भावना दिलाते हैं जो दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करती है। विश्वसनीयता उनके नायिकाओं, नायकों, निर्माताओं और निर्देशकों की प्रतिष्ठा और प्रशंसा के साथ जुड़ी होती हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत भी करती हैं।

फ़िल्म समीक्षाएँ लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और उनका दर्शकों पर क्या असर पड़ता है सवाल के जवाब में सोमेन्द्र कहते हैं कि – फ़िल्म समीक्षाएँ लिखने का प्रथम दौर फ़िल्म निर्माता और प्रकाशकों के लिए हुआ था, जो फ़िल्मों के प्रमोशन और प्रचार के लिए समीक्षा लेखन का उपयोग करते थे। इसका आरंभ सिनेमा के पहले दशकों में हुआ और यह फ़िल्मों के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उनके अनुसार समीक्षाओं का प्रभाव आम जनमानस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में होता है। सकारात्मक रूप से, अच्छी समीक्षाएँ दर्शकों को अच्छी फ़िल्मों का पता लगाने में मदद कर सकती हैं और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकती हैं। नकारात्मक रूप से कुछ समीक्षाएँ फ़िल्मों को गिराने का प्रयास कर सकती हैं और दर्शकों को खराब अनुभव करा सकती हैं। आज के दर्शक, माउथ पब्लिसिटी अर्थात् सर्वप्रथम फ़िल्म समीक्षाओं को पढ़कर और देखकर फ़िल्मों का चयन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। इन समीक्षाओं के माध्यम से वे फ़िल्म की गुणवत्ता और उसकी कथा/कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी फ़िल्म देखने की योजना तय करते हैं।

भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कारों के महत्व को समझते तथा उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरुस्कार मानते हुए अब तक जितने भी लेखकों को फ़िल्म समीक्षा के लिए पुरुस्कृत किया गया है उन्हें अवश्य एक बेहतर फ़िल्म समीक्षक अथवा आलोचक स्वीकार किया जा सकता है। हिंदी फ़िल्म समीक्षकों में तो यह संख्या एक दर्जन भी नहीं है। फ़िल्म समीक्षाओं के इतिहास को लेकर यह कह सकते हैं कि साल 1920 से विधिवत तौर पर आलोचकों के द्वारा किये जा रहे फ़िल्म विश्लेषणों को उनकी योग्यता, मूल्य तथा मनोरंजन के आधार पर तथा फ़िल्मों की बढ़ती लोकप्रियता के चलते उन्हें बतौर फ़िल्म समीक्षक भी नियुक्त किया जाने लगा था। 1930 तक आते-आते फ़िल्मों में ध्वनियाँ भी आने लगीं। 1930 की मध्यावधि में दर्शक फ़िल्मों पर रिपोर्टिंग करने वाले प्रिंट समाचार स्त्रोतों से भी प्रभावित हुए जिसके परिणामस्वरूप फ़िल्म आलोचना अथवा समीक्षा सिनेमाघरों के भीतर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर केन्द्रित होकर रह गई।

फ़िल्मों के प्रचार-प्रसार में फ़िल्म फेस्टिवल्स की भूमिका और उनकी विश्वसनीयता को लेकर विश्व प्रसिद्ध कांस फ़िल्म फेस्टिवल में एक दशक से बतौर फ़िल्म समीक्षक शिरकत कर रहे तथा कांस द्वारा सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षकों की सूची में शामिल किये गये विश्व सिनेमा के मर्मज्ञ, आलोचक एवं चिंतक अजित राय इस संदर्भ में कहते हैं कि- एक प्रश्न के दो पहलू हैं एक भारत से संबंधित और दूसरा दुनियाभर से। भारत में सिनेमा की वितरण प्रणाली अजीबोगरीब है, जिनकी फ़िल्में आम जनता तक नहीं पहुँच पाती उन्हें गम्भीर दर्शक फ़िल्म फेस्टिवल्स में मिलते हैं। क्योंकि हमारा कर्मशियल बॉलीवुड और दक्षिण भारत का सिनेमा ख़ास करके तमिल सिनेमा इतना वर्चस्व रखता है वितरण प्रक्रिया में कि हमारे देश में जो तेरह हजार फ़िल्म स्क्रीन हैं उसमें से अकेले पाँच हजार स्क्रीन केवल दक्षिण में है। बाकी जो आठ हजार स्क्रीन हैं उसमें पूरे हिंदी सिनेमा का काम चलता है। फिर यदि उन आठ हजार में से सात हजार या साढ़े सात हजार स्क्रीन अकेले सलमान खान और शाहरूख खान की फ़िल्मों ने ले लिया तो बाकी जो दो हजार फ़िल्में हमारे यहाँ बनती हैं उनके लिए करीब पाँच सौ ही स्क्रीन बचती हैं। इसलिए फ़िल्म फेस्टिवल की भूमिका यह है कि उन अच्छी फ़िल्मों को असली दर्शक, जो सिनेमा के बारे में गंभीरता से सोचते और समझते हैं उन तक वे पहुँच पाती है।

जबकि दुनियाभर में हो रहे फ़िल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाने वाली फ़िल्मों की भूमिका को लेकर वे कहते हैं कि – सबसे बेहतरीन ऑस्कर अवॉर्ड होता है जिसमें करीब पाँच-छह हजार लोगों की ज्यूरी होती है, जो फ़िल्म के लिए वोट करती है। उस ज्यूरी के अधिकाँश सदस्य कांस, बर्लिन और वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में जाते हैं। लिहाजा ऑस्कर अवॉर्ड उसी फ़िल्म को मिलता है जिस फ़िल्म को ज्यादा-से-ज्यादा ज्यूरी ने देखा हो। ज्यादा-से-ज्यादा ज्यूरी लोग देख पायें इसके लिए लॉस एंजलिस में आपको कई सौ करोड़ रूपये चाहिए होते हैं। यह बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको उन्हें पार्टी देनी होती है और भी कई चीजें देखनी होती हैं। यह काम कांस फ़िल्म फेस्टिवल उनके लिए करता है। पिछले सौ सालों के इतिहास में जिन्हें ऑस्कर मिला है उसमें उन्हें बेस्ट फिल्म कहा जाता है। हालांकि पहले इसे बेस्ट फ़िल्म इन फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता था। उनमें से अधिकतर फ़िल्में कांस, बर्लिन, वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड जीत चुकी होती हैं, उन्हें ही ऑस्कर मिला है। कुछ फ़िल्मों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो क्योंकि ज्यूरी में बहुत से लोग उन फ़िल्मों को देख चुके होते हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि इस तरह के सार्थक सिनेमा को वितरक मिल जाते हैं, इन फेस्टिवल्स के माध्यम से। कांस में इस बार अनुराग कश्यप की फ़िल्म ‘कैनेडी’ मुख्य संभाग में मिड नाईट सेशन के तहत दिखाई गई लिहाजा अब उन्हें अपनी फ़िल्म बेचने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जिन फ़िल्मों को यहाँ अवार्ड मिलते हैं उनके राइट्स भी रातों रात पूरी दुनिया के लिए खरीद लिए जाते हैं। इस तरह उन फ़िल्मों को आर्थिक मदद भी पहुँच जाती है जिससे उन्हें दूसरी फ़िल्म बनाने के लिए पैसों की कमी नहीं पड़ती है।

एक अन्य सवाल समीक्षाओं के आम जन मानस पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बात करते हुए वे कहते हैं कि- हिन्दुस्तान की बात अलग है लेकिन बाहर के देशों में सिनेमा की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं जिसमें लंदन की साईट एंड साउंड, स्क्रीन इंटरनेशनल लंदन की पत्रिका, अमेरिका की दो पत्रिकाएँ हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी, डेड लाइन हॉलीवुड की पत्रिका तथा इंटरनेशनल हैराल्ड ट्रिब्यून आदि में जो समीक्षाएँ छपती हैं उनका असर तो होता ही है। क्योंकि ये समीक्षाएँ जनता के विचार को स्थापित करती हैं। इसी तरह हाल में हिन्दुस्तान में ओह माई गॉड के सिक्वल को सेंसर बोर्ड ने बहुत सी कैंची चलाने के आदेश के साथ ए सर्टिफिकेट से पास किया लेकिन यह समीक्षकों की टिप्पणियों का असर ही था कि फ़िल्म ने सौ करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया। इस फ़िल् की एक भी समीक्षा खराब तरीके से नहीं लिखी गई। इसी तरह गदर के सिक्वल ने पाँच सौ करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया लेकिन किसी एक भी समीक्षक ने उसे बेहतरीन फ़िल्म करार नहीं दिया। व्यवसाय करने से वह पॉपुलर कल्चर में अवश्य चली गई। हमारे देश में सबकुछ चलते रहना चाहिए क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं। हमारी अच्छी चीजों की तारीफ़ होती है तो हमें बल मिलता है और यही बल नयी फ़िल्में बनाने के लिए मनोबल प्रदान करता है।

1930-1940 और 1950 के दशक में फ़िल्म समीक्षा अथवा फ़िल्म आलोचना ने कई चुनौतियां भी झेलीं। पहले तो उनके पास आलोचना के क्षेत्र में स्थाई बने रहने का कोई स्थिर आधार नहीं रहा। फिर दूसरा फ़िल्म समीक्षाओं अथवा आलोचना के लिए सीमित शब्दावली वाले ही आलोचक थे। इस दौर में इन सब बातों के चलते उन्हें ना तो उच्च वेतन मिलता और ना ही उनके काम को सराहा गया। एक कारण यह भी रहा कि फ़िल्म समीक्षकों को फ़िल्मों की समीक्षा करने से रोकने के लिए उन्हें डराने-धमकाने के भी प्रयास किये गये। इसकी परिणति यह हुई कि साल 1948 में एलीन अरनॉट रॉबर्टसन नामक एक आलोचक को आलोचक की नौकरी से जबरन हटा दिया गया। हालांकि बाद के आगे जाकर कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के आने तथा लोकप्रिय पत्रिकाओं के उद्भव से कुछ फ़िल्म आलोचकों ने फ़िल्म समीक्षाओं के मामले में प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर को भी छुआ। जिनमें जेम्स एज, एंड्रयू सरिस, पॉलीन केल, रोजर एबर्ट, पीटर ट्रैवर्स आदि थे।

आलोचना लिखने का फ़िल्मों के लिए कोई निश्चित पैमाना तो नहीं है किन्तु फ़िल्मों की समीक्षाएँ एक फ़िल्म समीक्षक को लिखते समय तर्कसंगतता, आलोचना के धर्म तथा रचनात्मकता को शामिल करते हुए लिखना होता है। वर्तमान दौर में फ़िल्म समीक्षाओं को लिखने का ढर्रा बदला है और देखा गया है कि जितना अधिक रचनात्मक होकर तर्कसंगत आलोचना की जा रही है पाठकों का ध्यान भी उन्हीं को पढ़ने में लग रहा है। फिर फ़िल्म आलोचना का एक धर्म यह भी है कि ऐसी फ़िल्म आलोचनाओं की तलाश में जब आलोचक होते हैं जो तथ्यात्मक हैं तो उन्हें अत्यधिक आशावाद के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें नैतिकता की वस्तुनिष्ठ सूची से भी प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तर्कसंगत बने रहने के इतर समीक्षकों को विवरणात्मक एवं विश्लेष्णात्मक ढंग से भी समीक्षाओं को लिखना चाहिए।

फ़िल्मों को देखने तथा उन्हें पढ़ने के सम्बन्ध में भी प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवी वर्ग के बीच हमेशा एक बहस छिड़ी रही है। इस सवाल के संबंध में अजित राय कहते हैं कि- हमारे देश में कई तरह का सिनेमा बनता है। एक हम बहुभाषी देश हैं इसलिए कई भाषाओं में फ़िल्में बनती हैं। ऐसे में जो दर्शक फ़िल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनाता है या उन्हें फ्लॉप करता है वह एक अलग गणित है। दुनिया के हर समाज और देश में एक पॉपुलर कल्चर होता है जिसमें अस्सी प्रतिशत जनता शामिल होती है। वहीं एक गंभीर और बुद्धिजीवी वर्ग होता है। इसका उदाहरण वे भाले से देते हुए कहते हैं कि- जिस तरह भाले की एक छोटी सी नोक काम करती है, उसके पीछे का डंडा काम नहीं करता वह एक माध्यम बनता है। इसी तरह समाज में जनता का गणित है। हमारे समाज में पढ़ने, लिखने वाले संजीदा लोग कम संख्या में ही मिलेंगे लेकिन वही लोग हैं जो समाज की विचारधारा को तय करते हैं। इसलिए जो सार्थक फ़िल्में पढ़े-लिखे समझदार लोगों द्वारा देखी जाती हैं तो वे सराही अवश्य जाती हैं। श्याम बेनेगल, शेखर कपूर, गोविन्द निहलानी की फ़िल्में भी इसलिए ही कम देखी जाती हैं कारण कि सिनेमा हमारी शिक्षा व्यवस्था का कभी हिस्सा नहीं रहा। सिनेमा स्कूली शिक्षा और पाठ्यक्रम का जब तक हिस्सा नहीं बनेगा तब तक इसकी समझ भी विकसित नहीं होगी। 140 करोड़ की आबादी में एकमात्र फ़िल्म संस्थान पुणे काफी नहीं हो सकता। लिहाजा फ़िल्मों को देखने, उन्हें पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए इन स्कूलों की आवश्यकता भी है।

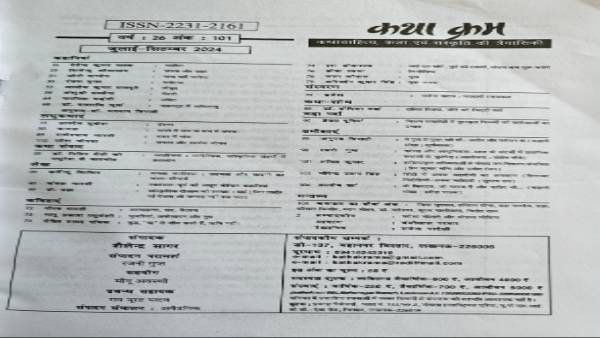

नोट- यह लेख ( फ़िल्म समारोह में पुरुस्कृत फ़िल्मों की समीक्षाओं का प्रभाव ) यूजीसी केयर लिस्ट की कथाक्रम के जुलाई सितम्बर 2024 अंक में प्रकाशित हो चुका है।

One Comment